ふるさと納税のメリットとは?

ふるさと納税という言葉は知っているものの、いまいちメリットが分からないという方が多いかも知れません。

先に私の考えを言ってしまうと、ふるさと納税は絶対にやるべきです。

その理由は、ふるさと納税にはメリットしかありません。

(逆にいうとやらないデメリットがかなり大きいです)

具体的には 「2,000円の負担で高価な返礼品(数万円~)がもらえる」 というものです。

ふるさと納税を利用しない人たちがいることが私には信じられないのですが、おそらく仕組みが理解できておらず手を出しづらいのでしょう。

もしくは、手続きが面倒くさいと勘違いしているのかも知れません。

手続きは2015年から大幅に改善され、ほとんどの人は簡単な申請書を1枚提出するのみになりました。

(ふるさと納税の流れ、申請書の詳細についてはこちらのページの後半で説明しています。)

煩わしい手続きは5分程度の作業で終わりなので、実際には返礼品を物色している時間がほとんどです。

このページでは、ふるさと納税を効率的に理解してもらえるようにポイントを絞ってお話していきたいと思います。

ふるさと納税ってそもそも何?

ふるさと納税のポイントは3つです。

・寄付した自治体からは返礼品がもらえる ・自己負担金として2,000円がかかる

これだけだとよく分からないと思いますが、寄付金と返礼品の関係を知ればメリットが分かってきます。

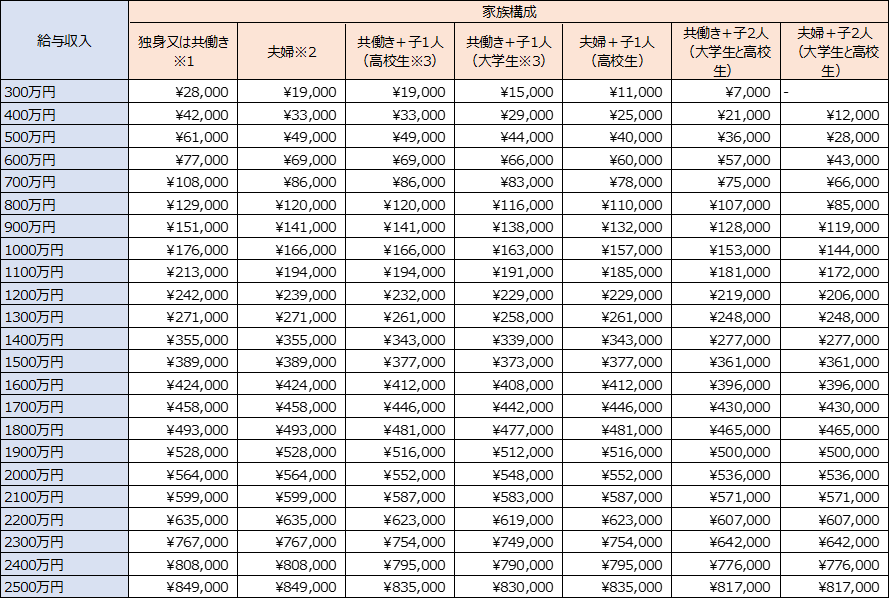

まず寄付金ですが、年収によって寄付できる上限額というものが決まっています。

表.自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される、ふるさと納税額の目安

※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)

※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。

※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。

この上限を超えた金額は税金から引いてもらえないので注意が必要です。

そして、寄付した金額に応じて自治体から返礼品をもらうことができます。

例えばこんな返礼品です。

地場産の返礼品が中心になっていますが、中には電化製品なんかも入ってますね。

実はこの返礼品、「寄付金額の3割以下の価格のもの」、「地場産のもの」と国が通達しているにも関わらず、自治体がそれを守っていないという実態があります。

自治体からすれば、できるだけ多くの寄付金を集めることが最重要になるわけで、「国からの通達なんて守ってられるか!」というのが本音のようです。

(企業努力ならぬ自治体努力だから良いと思いますけどねぇ。)

多くの返礼品が寄付金額の3割を超えてますし、電化製品なんかもちろん地場産ではありません。

当たり前ですが、魅力的な返礼品を取り揃えている自治体に寄付が集まります。

ただ、この「高級返礼品合戦」が繰り広げられている状況に国も黙っておらず、今年8月頃に総務省がこんなことを言い出しました。

おい、余計なことをするなよと。

自治体と我々はWIN-WINだったにも関わらず、制度の公平性みたいな綺麗事を言い出したわけです。

実際、返礼品の価格を見直した自治体はかなり多いです。

そんな中でも高価な返礼品を続けていく強気の自治体もあります。 (ありがとう!)(私がオススメしているのは『F-style』というふるさと納税ポータルです)

正式に決まったわけでもないので、守らなかったところでお咎め無しということのようですが、実際に国が動き出したわけで、高価な返礼品が選べるのも今年が最後かも知れません。

今年のふるさと納税は、しっかりと吟味して高価な返礼品をもらうことを目指しましょう。

(間違ってもグレードダウンした返礼品を選んではいけません)

『F-style』から選んでおけば、間違いはないでしょう。

↓「F-style」公式ページにジャンプします↓

続いて、ふるさと納税をしないとどれだけ損をしているかを知ってもらいたいと思います。

あなたは16万円以上損している!?

年収500万円、独身の方を例にしてみましょう。

前述の表から寄付金上限は約60,000円ですから、寄付金額の3割の18,000円相当の返礼品がもらえることになります。

ここから自己負担金2,000円を引いても16,000円の黒字です。

ふるさと納税が開始された2008年から毎年活用していた場合、去年までで16万円相当の返礼品をゲットできているということになります。

逆に言うと、 これまでふるさと納税を全く利用していなかった人は、もらえるはずの16万円相当の品をまるまる損していたということです。

いやー、知らないって恐ろしい。。

先に述べた通り、国の通達を無視して高価な返礼品を取り揃えている自治体が現時点でも相当数あります。

ですので、16万円という金額はあくまで最低ラインの金額で、実際にはもっと大きい金額を損しているはずです。

さらに残念なデータも・・・

ここからがハイライトです(笑)

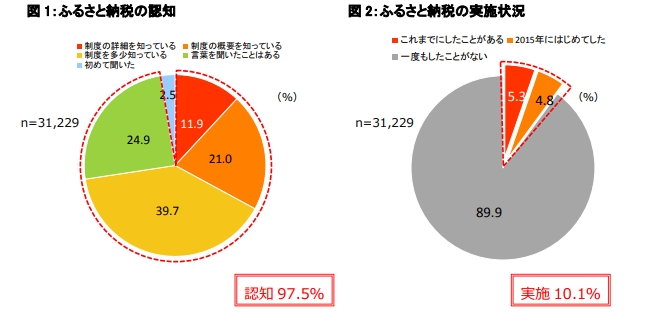

この調査結果を見て下さい。

ふるさと納税の認知率(左のグラフ)はほぼ100%にもかかわらず、実際に利用している人はなんと10.1%(右のグラフ)!。

※出典元:株式会社インテージリサーチ「全国20歳から69歳の男女を対象に行った全国ふるさと納税3万人の実態調査」

※出典元:株式会社インテージリサーチ「全国20歳から69歳の男女を対象に行った全国ふるさと納税3万人の実態調査」

2016年の調査なので、今はもっと利用率は上がってるはずですが、それでも3割もいってないでしょうね。。

(9/25追記:2018年2月の調査結果では利用率は20.2%とのことでした。参考:https://www.marsh-research.co.jp/mini_research/mr201803furusato.html)

メディア等で「ふるさと納税」という言葉はよく聞くようになりましたが、メリットまでは理解されてないようです。

うーん、皆さんおバ○さんなんですかね。

いや、まさか・・・

しかーし、さらに調べていくと、満更でもない調査結果を見つけてしまいました。

それは、ふるさと納税利用率が年収に比例しているということです。

つまり、低所得者層は利用率が低く、高所得者層は利用率が高いということです。

この調査結果に対して、「低所得者層は返礼品のメリット少ないから」とか訳のわからないことを書いている記事もありましたが、普通に考えればそういう人ほど飛びつきたくなる制度ですよ。

だって、「5分で書ける紙1枚提出したら、1万円分の美味しいお肉プレゼントしますよ」って言われたら絶対「YES!」っていうでしょ。そういうのにこそ飛びつく人たちでしょ。

制度のメリットが理解できている高所得層の人たちの利用率は高く、そうではない低所得層の人たちの利用率が低いというのが実態なんですよ。

興味深い調査結果ですな(笑)

ここまで読んでくれているのはふるさと納税メリットを理解できている方だと思うので、ぜひこの制度を活用して下さいね。

↓「F-style」公式ページにジャンプします↓

オススメのふるさと納税ポータル『F-style』

前半でも述べましたが、今年は国からの通達により高級な返礼品の数が減っている可能性が高いです。

ですので、高価な返礼品を継続している自治体を探し出すことが重要になります。

そこで今回、私がオススメしたいのが、知る人ぞ知る納税ポータル『F-style』です。

『F-style』は有名ブランド、高級志向の返礼品がラインナップされており、選んでいるだけでニヤニヤしてしまいます。

私ははドンペリをもらおうと思ってます。

『F-style』は、地場の返礼品をラインナップに追加するということでこれらの高価な返礼品を継続してくれています。

まずは『F-style』を覗いてみて下さい。

↓「F-style」公式ページにジャンプします↓

『F-style』の詳しい利用方法も紹介してますので、初めてふるさと納税する方はぜひ読んでみてくださいね!